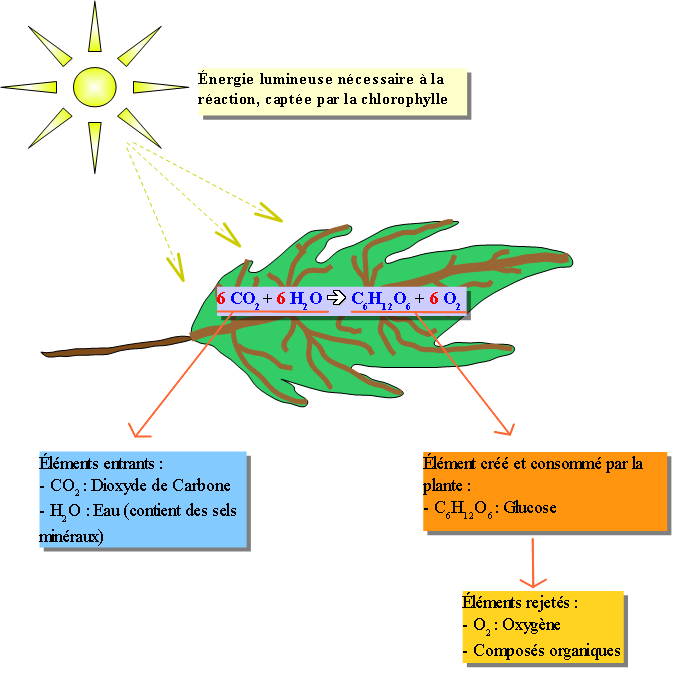

- La photosynthèse : La photosynthèse est un processus bio-énergétique qui permet aux plantes de synthétiser de la matière organique en utilisant une source de lumière comme énergie chimique. Les besoins nutritifs de ces organismes sont du dioxyde de carbone, de l’eau et des sels minéraux, puisés dans la terre par l’appareil racinaire de l’arbre. La photosynthèse est la principale voie de transformation du carbone minéral en carbone organique. Cliquer ici pour accéder au schéma

- Les caroténoïdes : On regroupe sous le terme de caroténoïdes les carotènes et les xanthophylles. Les caroténoïdes sont des pigments plutôt oranges et jaunes répandus chez de très nombreux organismes vivants. Chez les plantes ces pigments ont deux rôles essentiels dans la photosynthèse : celui de collecteurs de la lumière du soleil pour ensuite la distribuer à la chlorophylle et celui de photo-protecteur en cas d’excès de lumière.

- La sève : C’est un milieu liquide qui, à la manière du sang, circule dans les diverses parties des végétaux, afin de transporter les différents éléments nutritifs nécessaires à leur croissance et redistribuer certaines substances élaborées à partir de la photosynthèse.

- Dormance : En hiver, la terre gèle et les journées se raccourcissent. L’arbre ne peut plus se développer car sa sève ne circule plus, et qu’il n’y a plus assez de lumière pour que la photosynthèse se poursuive. Il entre alors en dormance, état de repos hivernal d’un arbre ou d’une plante. Pour survivre, il exploite des réserves de nutriments essentiellement faites en été.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle

http://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynthèse

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/metabo/photosynthese/index.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante

http://www.energiegratuite.biz/wp-content/uploads/2010/12/photosynthese.jpg

http://membres.multimania.fr/boucherstmaur/pagedeux.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroplaste

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroténoïde

Dictionnaire Le Petit Larousse Illustré 2008

Nous avons trouvé que…

- Certains facteurs, comme l’intensité lumineuse reçue par la feuille, peuvent influencer la dégradation de la chlorophylle. En effet, la lumière est nécessaire à la photosynthèse, sachant que les feuilles situées à la cime de l’arbre reçoivent plus de lumière que celles du bas, elles devraient normalement rester vertes plus longtemps.

- Comme le taux de nutriments reçu peut avoir une influence sur la dégradation de la chlorophylle. Sachant que ce sont les branches les plus proches du sol et les racines qui absorbent la plus grande partie des nutriments, les feuilles du haut sont, par conséquent, déficitaires. Sans nutriments les feuilles meurent petit à petit et jaunissent ainsi plus rapidement que celles du bas.

De manière générale, les feuilles jaunissent lorsqu’elles n’ont pas à leur disposition tous les facteurs indispensables à la photosynthèse.

Cependant, après recherche sur internet, nous avons vu que les feuilles qui sont le plus exposées au soleil vivent plus longtemps. Ce qui est en contradiction avec nos hypothèses. C’est pourquoi nous ne pouvons apporter d’explication précise au fait que les feuilles situées à la cime de l’arbre étaient jaunes, et que celles situées plus bas étaient vertes.

En revanche, sachant que ce phénomène a été observé en automne, saison où les journées sont plus courtes et où le soleil éclaire moins, l’on peut penser que ce phénomène est dû à un arrêt progressif de la circulation de la sève dans l’arbre, ce dernier entrant alors en dormance. Les feuilles jaunissent ainsi et tombent car elles ne peuvent plus recevoir les nutriments nécessaires à la photosynthèse.

]]>Technique de séparation des pigments.

Matériel : Deux cuves à chromatographie, leurs caches et leurs couvercles, deux bandes de papier à chromatographie, un agitateur en verre, une feuille verte et une jaune, un solvant, une hotte aspirante.

Protocole :

- Verser une petite quantité de solvant dans les deux cuves à chromatographies bouchées et cachées, placées sous une hotte aspirante préalablement mise en marche et attendre pendant 15 minutes de façon à porter les cuves à saturation.

- Tracer une ligne de dépôt au crayon sur la bande de papier à chromatographie, séparée d’environ un centimètre du bas du papier.

- A l’aide de l’agitateur en verre, écraser la feuille verte sur la ligne de dépôt de façon à laisser une tâche assez épaisse de pigments. Essuyer l’agitateur en verre et renouveler l’opération avec un autre papier, en utilisant cette fois-ci une feuille jaune.

- Faire tremper chaque papier dans le solvant de sa cuve respective, sans toutefois que les pigments soient en contact direct avec ce dernier.

- Attendre 40 minutes. Vérifier régulièrement la progression de l’expérience.

- Retirer les papiers des cuves et les laisser sécher.

Cuve à chromatographie en action

Expérience / résultats :

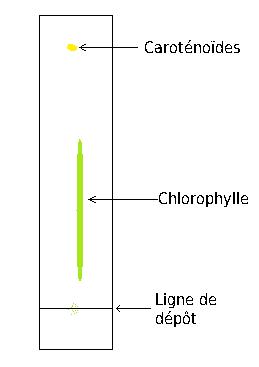

Nous avons réalisé la chromatographie d’une feuille jaune et d’une feuille verte en suivant le protocole expérimental. Cette expérience a pour but d’en savoir plus sur les pigments de la feuille. Au bout de 30min, pour la feuille verte, nous avons obtenu une longue trainée verte (chlorophylle) et une tâche jaune (caroténoïdes).

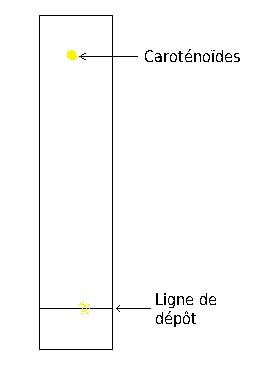

De même, pour la feuille jaune, nous avons obtenu une seule tâche jaune. Il n’y avait pas de traces de chlorophylle.

Interprétation :

Au sein même de la feuille verte, il y a deux pigments différents : de la chlorophylle (pigments verts) et des caroténoïdes (pigments jaunes).

Dans la feuille jaune, il n’y a pas de chlorophylle. Seulement des caroténoïdes (pigments jaunes).

Conclusion :

Hypothèse résultant de l’expérience : Nous pensons que la couleur d’une feuille dépend du pigment dominant, et donc qu’il y a dominance des couleurs. Au début de sa vie, une feuille est verte, et au fur et à mesure la chlorophylle disparait (donc les pigments verts), il reste uniquement des caroténoïdes (pigments jaunes) à un moment donné. C’est pourquoi une feuille devient jaune.

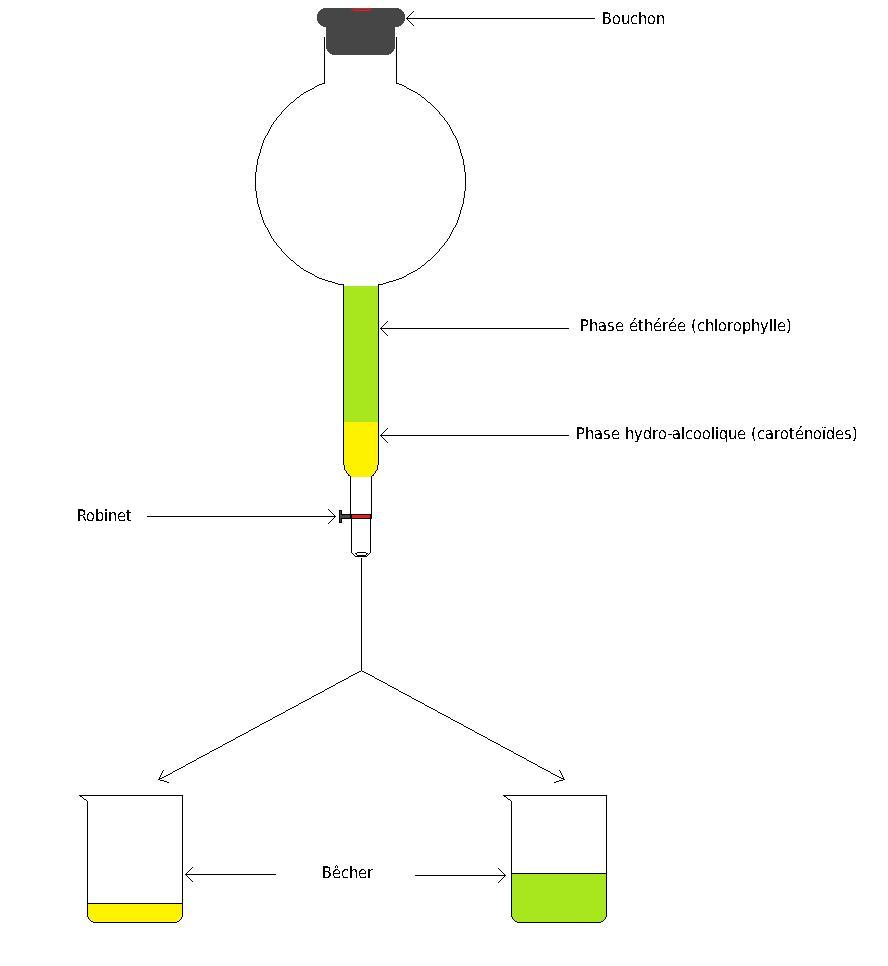

2. L’extraction et la décantation des pigments :

Technique d’extraction et de séparation des pigments mis à l’état liquide.

Matériel : Ampoule à décanter, solvant (de l’éthanol pour l’extraction et de l’éther de pétrole pour la décantation), pigments liquides, pilon, bol, sable, papier filtre, des feuilles vertes, scalpel, bouchon, trois bêcher, entonnoir avec son support.

Protocole de l’extraction de pigments :

- Placer environ deux poignées de sable dans un bol.

- Couper des feuilles vertes en petits morceaux à l’aide d’un scalpel ou d’un couteau, et les mettre dans le bol.

- Verser environ 50mL d’éthanol dans le bol.

- Broyer les feuilles dans le bol en utilisant un pilon.

- Récupérer le filtrat dans un bêcher, après avoir filtré le broyât en le plaçant dans un papier filtre, lui même placé dans un entonnoir. Le filtrat obtenu est la substance à décanter.

Filtration du broyât de feuilles vertes

Protocole de la décantation :

- Placer le dispositif sous une hotte aspirante en fonctionnement.

- Fermer le robinet de l’ampoule à décanter et la placer sur le support.

- Verser le filtrat précédemment obtenu à l’intérieur de l’ampoule à décanter.

- Ajouter 1/5 de solvant dans l’ampoule à décanter, par rapport au volume de solution qui s’y trouve (ici, on utilisera de l’éther de pétrole).

- Boucher l’ampoule.

- Secouer l’ampoule en tenant fermement le bouchon, afin de déshomogénéiser la solution, et d’obtenir ainsi deux phases bien distinctes.

- Dégazer l’ampoule à décanter en pointant le robinet vers le haut et en l’ouvrant. Refermer le robinet, replacer l’ampoule sur le support.

- Dissocier les deux phases en utilisant un bêcher différent pour chacune.

Expérience / résultats :

Malheureusement l’expérience n’a pas eu lieu pour des raisons de sécurité à cause du solvant (éther de pétrole) jugé trop toxique par le professeur, et à défaut d’avoir une hotte aspirante suffisamment efficace. Cependant, voici les résultats que nous aurions dû obtenir si l’expérience avait été réalisée (voir schéma ci-dessous).

Schéma de la décantation des pigments à l’état liquide d’une feuille verte

Schéma de la décantation des pigments à l’état liquide d’une feuille verte

Cette expérience avait pour but, avec la chromatographie, de connaître la composition pigmentaire d’une feuille.

Interprétation :

On sait qu’il y a d’avantage de chlorophylle que de caroténoïdes dans une feuille verte. Ceci est montré par le résultat de la décantation, pourtant, avant de l’avoir effectuée, le filtrat résultant de l’extraction de pigments était vert.

Conclusion :

L’hypothèse émise à la conclusion de la chromatographie (expérience 1.) a été vérifiée. A savoir, c’est le pigment présent en quantité dominante qui attribue la couleur apparente de la feuille, puisque le filtrat non décanté, contenant à la fois de la chlorophylle et des caroténoïdes, était initialement vert.

Ceci nous amène à un autre problème :

Quelle est la cause de la dégradation de la chlorophylle d’une feuille d’arbre?

Hypothèse : Certains facteurs environnementaux peuvent jouer un rôle dans la dégradation de la chlorophylle. Donc si la chlorophylle disparait, les caroténoïdes deviennent les pigments dominants.

3. Influence des conditions environnementales sur une feuille verte.

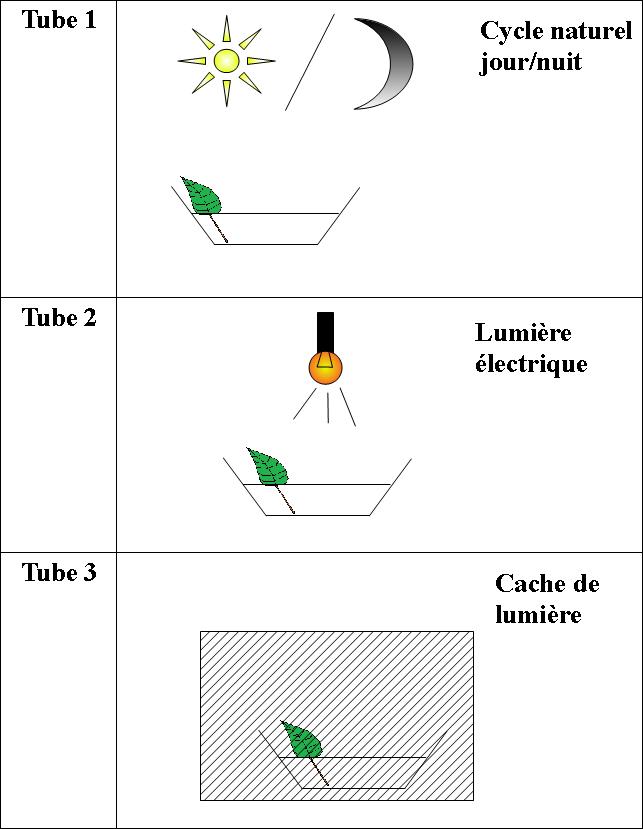

Matériel : Trois récipients, trois feuilles vertes, de l’eau du robinet, une lampe électrique assez puissante, un cache de lumière assez grand, du scotch.

Protocole :

- Verser un fond d’eau du robinet dans chaque récipient. Positionner chacune des feuilles dans un récipient, de manière à en immerger une partie (queue et surface). Accrocher les feuilles aux récipients à l’aide d’un petit morceau de scotch de façon à ce qu’elle conserve sa position initiale.

- Placer l’un des récipients à l’extérieur, hors des zones d’ombre.

- Placer un autre récipient sous une lampe électrique qui restera allumée pour toute la durée de l’expérience.

- Le dernier récipient doit être à l’abri de la lumière, à l’aide d’un cache, pour toute la durée de l’expérience.

- Contrôler et noter les éventuels changements observés, environ une fois par jour. Il est nécessaire de renouveler l’eau des récipients de temps à autres, tous les deux ou trois jours, par exemple.

Expérience/résultats :

Observations :

- La feuille verte, qui a perdu sa chlorophylle le plus rapidement, et qui par conséquent est devenue jaune, est celle du tube 3, celle placée dans un milieu dépourvu de lumière, et même marron et très fine, sans doute en cours de décomposition (il ne restait plus que sa structure).

- La feuille qui est devenue jaune ensuite, était celle du tube 1 (sachant que l’expérience a été réalisée en automne, et que les journées étaient raccourcies).

- La feuille qui a changé d’aspect en dernier, est la feuille du tube 2 (feuille constamment exposée à la lumière électrique). Un léger jaunissement de sa surface a été constaté au terme de l’expérience.

Interprétation :

On sait que, conformément au résultat obtenu avec le tube 3, un milieu où la lumière est totalement absente, est défavorable à la vie d’une feuille, puisque celle-ci perd sa chlorophylle rapidement et se décompose.

On sait, d’après le résultat du tube 2, que l’exposition d’une feuille d’arbre à une lumière constante est favorable au développement d’une feuille d’arbre, étant donné qu’elle n’a perdu qu’une très petite quantité de chlorophylle.

D’après le tube 1, on sait qu’une feuille exposée au cycle naturel jour/nuit en automne, perd sa chlorophylle.

Conclusion :

La lumière est un élément indispensable à la vie et au bon développement d’une feuille. L’absence de lumière engendre une perte de sa chlorophylle, puis, à terme, sa décomposition. C’est ainsi la cause principale du changement de couleur d’une feuille. Cela dit, d’autres éléments vitaux sont nécessaires au développement d’une feuille (l’eau et son contenu en sels minéraux). Les échanges entre les différents organes d’une plante se font par la sève qui est donc également indispensable à la survie de l’ensemble d’un arbre et de ses feuilles.

Des éléments chimiques sont absorbés par la feuille (la plante les puise depuis son appareil racinaire souterrain et lui transmet par la sève), puis la lumière constitue l’énergie chimique nécessaire à la réalisation de cette réaction appelée la photosynthèse.

]]>

Golovko Thomas, Noury Benjamin et Olivi Andy élèves de première S vous présentent leur TPE scientifique ayant pour sujet l’observation et la description de la nature par l’homme.

Ici nous nous intéressons plus précisément aux feuillages d’arbres et nous allons tenter de vous expliquer le principe de changement de couleur des feuilles d’arbres.

Pour cela, nous nous sommes aidés de nombreuses sources d’informations, comme internet, des livres, l’aide des professeurs, et en suivant notre démarche expérimentale (pour les sources, se référer à la bibliographie).

2. Observations :

Le lundi 11 Octobre 2010, en marchant dans la cour du lycée, nous avons aperçu un érable près des salles de sciences et nous avons remarqué que les feuilles à la cime de l’arbre étaient jaunes alors que les feuilles situées plus bas étaient vertes (voir l’illustration ci-dessous).

3. Problématique :

Comment expliquer que les feuilles à la cime de l’arbre sont jaunes alors que celles situées plus bas sont vertes ?

4. Hypothèses :

- Les feuilles à la cime de l’arbre reçoivent plus de lumière et donc la lumière influe sur le changement de couleur des feuilles.

- Les feuilles à la cime de l’arbre reçoivent moins de nutriments et donc l’apport en nutriments influe sur le changement de couleur des feuilles.